|

多孔プレート装着による気化促進? |

|

今、隔離病棟で旬な話題が、この「多孔プレートで云々」と言う奴で、要はキャブとリードバルブの間に穴の沢山開いた板を、気流と平行に設置する事で乱流を発生させ、ガソリンの気化を促進するというものだ。まぁ、理屈としては納得できる部分もあるし、実際装着して効果があったという話もあるようなので、早速実験するのである。 今、隔離病棟で旬な話題が、この「多孔プレートで云々」と言う奴で、要はキャブとリードバルブの間に穴の沢山開いた板を、気流と平行に設置する事で乱流を発生させ、ガソリンの気化を促進するというものだ。まぁ、理屈としては納得できる部分もあるし、実際装着して効果があったという話もあるようなので、早速実験するのである。

最初に考えたのは、要はキャブの後に乱流を発生させるような物を置けばよいので、別に板ぢゃなくて金網でもいけるのでは?と言うことだった。早速会社の昼休みに1mm目位のSUSの金網で茶漉し状のものを作り、インシュレータの中に押し込んでみた。結果的に、体感できるような効能はなく、逆にアイドリングが不安定になったので1日で取り外した。金網では乱流の発生が弱いと言う事と、金網がガスを集めてしまい、生ガスの溜まりが出来るようで、これがアイドリング不安定の要因になっているようだ。

やっぱりある程度マトモに作らないと駄目っぽかったので、1mmのアルミ板にφ2にの穴を明けてやり、リードブロックの中に入るように成形して装着した。リードブロック側は、穴の縁の部分に金ノコで3mm位の切り込みを入れ、ここに多孔板が入り込むようにして位置決めしている。

で、効果の程は?と言うと、はっきり言ってよく分からない。

少なくても悪化はしていない。低速トルクが出るという事なのだが、ヘタレ号の駆動はかなり加速側に振ってあり、スタート直後から8000rpm位回っているので、体感できないのかも知れない。だいたい現状のキャブセットがマトモかどうかすら極めてアヤシイ所なので、もうしばらく様子見かな。

|

|

多孔プレート装着による気化促進?(その2 |

|

|

|

とりあえず付けてみた多孔プレートVer1だが、結局燃費もさして変わらず、ほとんど効果を実感できなかった。マニ出口を絞って流速を上げたり、キャブの後に「乱流リング」とか付けたりしてみたが、結果的に燃費も変わらず。逆にマニ絞った為に若干パワーダウンしたような感じで、いまいちよろしくない。他の人柱な方々のレポートを見ると、やはりある程度多孔プレートの面積があった方が良いみたいだ。

で、Ver2の製作である。

多孔プレートの枚数増やそうかとも思ったが、これは作るとなると穴開けるのが結構(って言うか相当)めんどくさい。パンチングメタル買ってくればいいのだが、最近DIYショップが開いている時間に帰れないので、材料調達が難しい。そこで目を付けたのが今回使った「金網製の箸立て?」で、夜中でも営業している近所のドンキで買ってきた。無論このまま使うわけぢゃなく、お目当てはその金網部分だ。金網と言ってもこれは「エキスパンドメタル」である。要は金属板に切り込みを沢山入れて引っ張って伸ばしたようなモノで、パンチングメタルより開口比率は高いが、その分凹凸量が大きく、乱流が発生しやすそうな気がしたので採用したのだ。ただし、適当なニッパで切ろうとすると、見かけ以上に硬いので、手にまめを作ったりする。

Ver2は、単純にエキスパンドメタルを長方形(35x63mm)に切り、リードブロックの中に「U字型」に曲げて突っ込んだ。元ネタの「吸気と平行に多孔プレートを付ける」とはちょっと違うが、とりあえずやってみるのだ。

組み付けて早速試走してみる。んん〜、Ver1より下は良くなってる気がする。Ver2も濃くなる方向へは行っているようだ。最高速はまだ限界まで出していないが、とりあえず「ぬわわ」位は出るみたいだし、当面これで・・・。

|

|

VM18装着 |

|

|

TM26,VM26と使ってきて、あれこれ弄ってきたのだが、どうしてもスパッと決まらない。無論自分のセッティング能力の低さも原因なのだが、それだけでは無いような気がして考えてみると、G悪に大口径のキャブを装着している場合は、ほとんど直キャブかパワフィルだと言うことに気付いた。普通はノーマルマニとエアクリの間に、大型のキャブなんて入る訳無いんだから当然だが、うちのはムリクリが付いている。直キャブと比べれば吸気抵抗はかなり高いので、そうなるとキャブを通過するエアの流速は低下している筈なのだ。

「エアクリによる吸気抵抗が流速低下を招き、結果として(特に高速域での)気化に悪影響を与えている」

と言う事になっている様な気がして、前代未聞のキャブの小径化を行ってみる事にした。 |

|

|

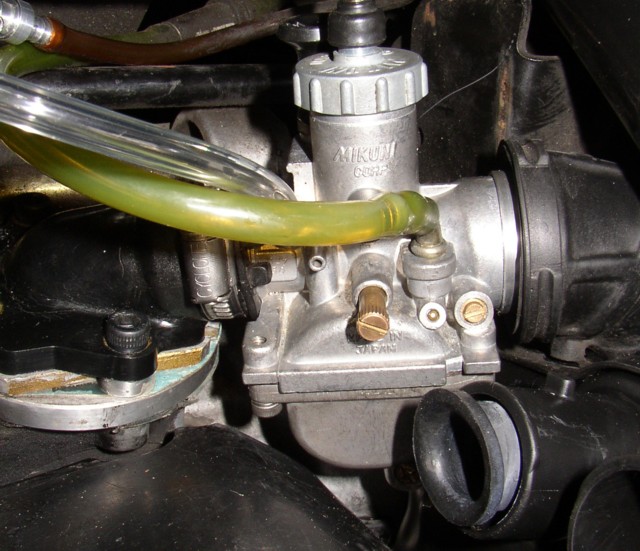

ネタは、「ほりさん」が譲ってくれたスズキWOLF50用のVM18である。VM18は他にもたかっちさんが装着されていて、小加工で装着可と言う事だったのと、ずっとミクニを使っていたので、ジェット類が使えると思ったので採用した。(と思ったらMJはTMともVM26とも互換性が無い)

キャブのマニ側は実はノーマルTKキャブより若干太くて、ノーマルマニにはかなり強引に入れる感じになる。私は旋盤で削ってしまった。逆にエアクリ側はVM18の方が細くて、何かカラー状の物を入れないとNG。私はつば付きのカラーを削って、エポパテで接着している。後は負圧用のニップルを打ってやればOKだ。ワイヤは当然ノーマルのままでは付かないが、うちのは既に変更済みなので長さを合わせただけ。キャブ上部のワイヤガイドはDT50用の流用品だ。

VM18を装着する場合は、他のキャブと違いエアクリが生かせるのが最大のメリットになる。TKキャブと比べて口径面積比で30%程度の増加だが、TKキャブの評価は決して高くないので、それだけでも交換するメリットはあるだろう。γ50等に採用されているキャブなので、入手性も悪くないと思う。(キタコからも出ている。単体で10Kくらい)

ただし、私のは混合なので問題なかったが、分離給油の場合はオイルニップルを追加する必要があるかも知れない。(キャブの出所によっては付いているのがあるかも知れないが) |

|

|

そんなワケで、装着自体は一時間くらいで終了。とりあえずMJ#110、PJ22.5であっさりエンジン始動した。軽くあおってみるとレスポンスはVM26より良い。だが、走ってみるとVM26よりパワー感はない。MJ#100に交換して若干良くなったが、全域でパワーダウンした感じ。特に高速域では回しきれない様で、最高速も低下してしまった。

ただ、セッティング時の変化は分かりやすい。MJもPJもASの変化がはっきり出る。これはやはり流速が上がったことでガソリンの気化状態が良く、微妙な変化が出やすい為だろう。また、吹き返しが激減している事もメリットだ。

現状MJ#95,PJ#22.5で暫定的に乗っているが、φ18では吸気がボトルネックになってしまう様で、燃費はおそらく向上する筈だが、如何せんパワーダウンしちゃっているので、きっとVM26に戻しちゃうだろうなぁ。

やっぱり、φ20〜22位のキャブが、バランスが取れてよさげな気がする。 |

|

エアクリダクト変更 |

|

|

某オフ会で、V100とのバトルが予想されたので、あっさりキャブはVM26に戻してしまい、やっぱり大口径キャブはパワー出るわとか言ってたら、V100に完敗してしまった。 このまま引き下がる訳にはいかないので、何とかヘタレ号に活を入れたくてエアクリダクトを変更してみた。

これまでは、3KJダクトが消音に有効だったので採用していたのだが、この際音よりパワーと、吸気効率優先で、ダクトをファンネル状にしてみた。流石に内径φ40のパイプでは、消音なんて期待できないかと思ったら、意外と静かだった。ただし、何かもう殆ど直キャブみたいな感じで、ちょっとした事でセッティングが変わってしまう様で、このまま通勤で乗り続けるのはキビシイかも・・・。

|

|

VM18再び |

|

エンジン換装に伴い、吸気系も全面見直しになるのは確実だったので、ここは通勤仕様と言うことで、もう一度VM18を付けてみる事にした。確かに大口径キャブの方が絶対的なパワーは出るはずだが、何分極度のセッテイング音痴なもので、多少でもセッティング出しやすいキャブにしたかった事もあるし、怪しいパテマニでまた迷宮入りするより、とりあえずNマニですむVM18使う方が良いと思ったのも事実。

VM18自体は、当然すぐ付くように加工済みだったのですんなり装着完了。とりあえずダクトも抜いてないフルノーマルのエアクリと組み合わせてテストしたが、高速域で息つきする傾向は相変わらずだった。1週間ほど毎日2〜3通りのセッティング変更して見たが、どうしてもこの現象が消えずに悩んでいた。ところがある日、前日まで問題なく走っていたはずなのに、朝出勤で走り出すと40Km/Hしか出ない。明らかに濃い状態で、プラグもびしょびしょになっていた。何故かは分からないが、とにかく遅刻寸前の状態だったので、エアクリとっぱずして直キャブにしたらこれが絶好調!すんばらしいパワーで何とか遅刻せずに済んだ。 苦笑

いきなりプラグがかぶるほど燃調が変化した原因は結局分からずじまいだったが、とりあえずこの後ダクトを抜いて、吸気口を拡大し、エアクリダクトも3KJに交換した状態で、MJ95,PJ20でOKの感触。Gアク弄り始めて初めて燃調が合った気がする。妙な引っ掛かりもないし、上も9000近くまで回る。最高速も何とかぬわわに届くし、当面これでfixしよう。

|

|

|

吸気系の変更をもう一つ。 ご覧のようにH.I.Dリードだが、ピストン穴のアルミ粉は、リードブロックにも付着していて、一旦分解洗浄が必要だった。折角分解したので、以前からやろうと思っていた、「リードブロックとスペーサーの一体化」をやってみることにした。

要はリードブロックをスペーサとエポパテで接着して一体化すると言う事なのだが、この時リード板固定ネジがあとから外せるように細工しなくてはならない。と、言ってもスペーサの角をリューターで削ってネジの逃げを作るだけだが、この時取付穴のすぐそばまで削る必要があるので、組み付け時にはガスケットの他に、液ガス併用が必須になってしまう。どっちにしろ今までも液ガス併用だったので手間は大差ないけど。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|